- 1286

- 0

Клинические рекомендации. Болезнь Крона. Часть 2

Диагностика болезни Крона (БК)

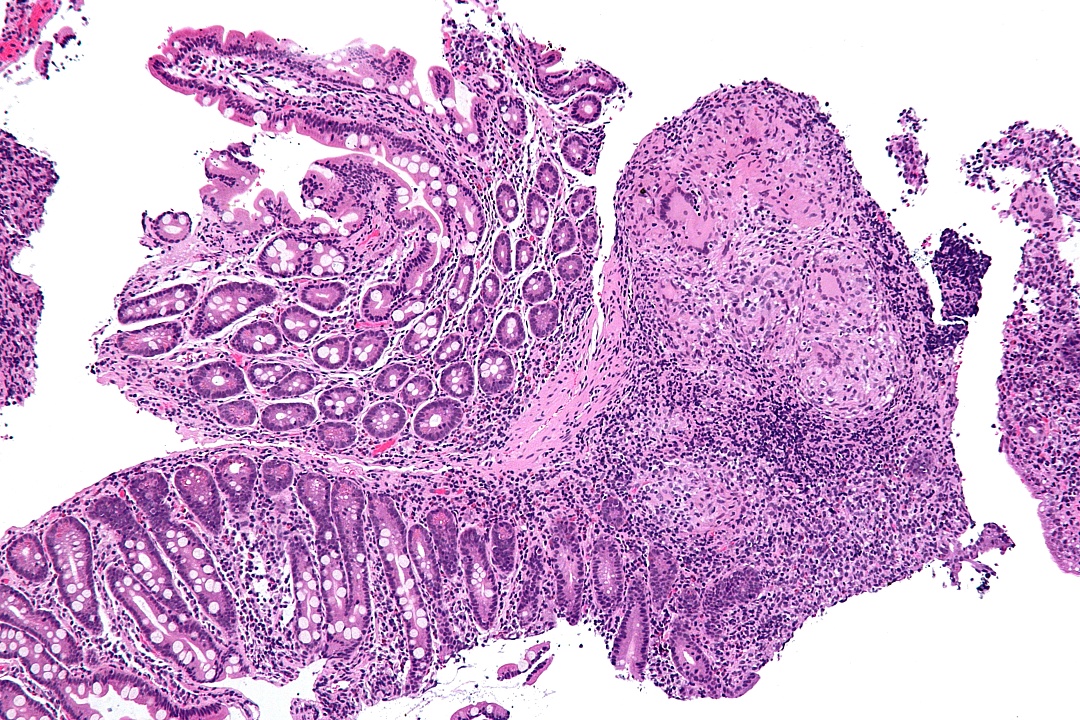

Однозначных диагностических критериев БК не существует, диагноз устанавливается на основании сочетания данных анамнеза, клинической картины и типичных эндоскопических и патологоанатомических (гистологических) изменений.

В практике можно ориентироваться на критерии диагностики болезни Крона по Lennard-Johns:

1. Поражение любого отдела ЖКТ от полости рта до анального канала: хроническое гранулематозное поражение слизистой оболочки губ или щек; пилородуоденальное поражение, поражение тонкой кишки, хроническое перианальное поражение.

2. Прерывистый характер поражения ЖКТ.

3. Трансмуральный характер поражения: афтозные язвы, язвы-трещины, абсцессы, свищи.

4. Фиброз: стриктуры.

5. Лимфоидное: трансмуральное воспаление, лимфоидные скопления.

6. Муцин: нормальное содержание муцина в зоне активного воспаления слизистой оболочки толстой кишки.

7. Обнаружение неказеозной гранулемы.

Диагноз БК считается достоверным, если определены 3 признака или 1 признак + гранулема.

Жалобы и анамнез

К наиболее частым клиническим симптомам БК у детей относятся:

-

длительная хроническая диарея (более 6 нед.), чаще без примеси крови;

-

боль в животе упорного характера с четкой локализацией;

-

потеря массы, значительный дефицит массы тела, отставание в росте;

-

длительная лихорадка неясного генеза;

-

анемия, чаще железодефицитная;

-

перианальные осложнения (хронические анальные трещины, парапроктит, свищи прямой кишки).

У пациентов с БК с поражением верхних отделов ЖКТ могут наблюдаться и другие гастроэнтерологические жалобы. Так, при поражении пищевода отмечаются жалобы на боли в грудной клетке, изжогу и срыгивание (напоминающие таковые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни), в более тяжелых случаях – на дисфагию и одинофагию, рвоту и потерю массы тела. При БК с поражением желудка и двенадцатиперстной кишки больные могут предъявлять жалобы на боли, тяжесть и переполнение в эпигастральной области, тошноту, снижение аппетита.

Лабораторные диагностические исследования

При подозрении на БК рекомендуется провести исследование уровня кальпротектина в кале как показателя активности воспаления в кишечнике с целью диагностики БК.

Уровень фекального кальпротектина значительно выше при толстокишечном воспалении.

При повышении уровня фекального кальпротектина более чем в 5 раз (250 мг/г либо выше, в зависимости от возраста) ребенок должен быть направлен в гастроэнтерологическое отделение для углубленного обследования.

Изменения в лабораторных данных при БК имеют неспецифический характер. В общем анализе крови могут быть обнаружены анемия (чаще железодефицитная или анемии хронического заболевания, реже В-12- или фолиеводефицитная), лейкоцитоз (на фоне хронического воспаления, при наличии абсцесса или на фоне стероидной терапии), увеличение СОЭ. В биохимическом анализе – повышение С-реактивного белка (СРБ), диспротеинемия (в частности, гипоальбуминемию и повышение a2- и γ-глобулинов).

Инструментальные диагностические исследования

Всем детям с подозрением на БК рекомендовано проводить:

-

колоноскопию с илеоскопией (колоноскопия, видеоколоноскопия, интестиноскопия);

-

эзофагогастродуоденоскопию;

-

ступенчатую биопсию слизистой оболочки всех осмотренных отделов.

При подозрении на поражение тонкой кишки при БК рекомендовано проведение МР-энтерографии или, в качестве альтернативы, видеокапсульной эндоскопии.

Кроме того, возможно проведение иных диагностических исследований.

Лечение

Выбор терапии должен проводиться с учетом факторов риска неблагоприятного течения БК. По мнению экспертов ESPGHAN, это:

-

глубокое язвенное поражение толстой кишки при эндоскопическом исследовании;

-

сохраняющееся тяжелое течение заболевания, несмотря на адекватную индукционную терапию;

-

распространенное поражение (тотальное поражение тонкой кишки);

-

значительное замедление линейного роста (показатель отклонения роста Z>-2,5);

-

тяжелый остеопороз;

-

стенозирующее и (или) пенетрирующее течение на момент дебюта заболевания (течение заболевания B2 и/или B3);

-

тяжелое поражение перианальной области.

Наличие даже одного из этих факторов позволяет предположить неблагоприятный исход заболевания, что должно послужить основанием для оптимизации проводимой терапии и применения препаратов, которые, как было установлено, изменяют естественное течение заболевания: аналоги пурина, метотрексат и ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (биологические препараты), а при осложнениях – соответствующей операции.

Выбор терапии БК должен проводиться в соответствии с ее локализацией, распространенностью и тяжестью. Недостаточная эффективность индукционной терапии требует интенсификации лечении. По достижении ремиссии проводится дальнейшая поддерживающая терапия.

Источник данных – Клинические рекомендации. Болезнь Крона (2021). Разработаны Союзом педиатров России, Российской ассоциацией детских хирургов, Обществом детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов.

Ознакомиться: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/682_1