- 883

- 0

УЗИ в диагностике пневмонии у детей

Респираторные инфекции – самая частая патология у детей. Примерно в 1% случаев процесс не ограничивается верхними дыхательными путями, приводя к развитию пневмоний. Ежегодно в мире регистрируется приблизительно 150 миллионов случаев пневмонии у детей в возрасте до 5 лет. Тяжелое течение пневмонии наблюдается в 7—13% случаев и обусловливает до 11—20 миллионов госпитализаций каждый год [2].

В российской педиатрии, как и в большинстве стран мира, пневмония определяется как «острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, диагностируемое по синдрому дыхательных расстройств и/или физикальным данным, а также инфильтративным изменениям на рентгенограмме». Рекомендации ВОЗ также допускают постановки диагноза «пневмония» только на основании клинических данных по результатам осмотра ребенка и подсчета частоты дыхания. Действующие клинические рекомендации (утв. 2022) строго ограничивают показания к радиационным методам диагностики, особенно при хорошем самочувствии больного, амбулаторным пациентам и для оценки динамики лечения, в т.ч. перед выпиской из стационара. Но в то же время рекомендуют прибегать к ультразвуковому исследованию (УЗИ) легких при «осложненном течении пневмонии (плеврит) и недостаточной информативности по данным рентгенографии».

Клиническая картина пневмоний у детей, несмотря на широкий спектр инфекционных агентов, отличается неспецифичностью. Так мета-анализ диагностической ценности клинических симптомов пневмонии, опубликованный в 2015 году, показал, что даже несмотря на важность и значимость признаков дыхательной недостаточности, одышка и тахипноэ встречаются лишь у 50—70% детей, а их отсутствие не исключает пневмонии [7].

УЗИ легких стало инструментом ранней диагностики пневмонии во время пандемии COVID-19. УЗИ легких продемонстрировало высокие чувствительность и специфичность, нередко превышающие таковые для рентгенографии и КТ, особенно в отношении бактериальной пневмонии. Ультрасонографическое наблюдение в динамике лучше коррелирует с исходом заболевания, чем клиническая картина или лабораторные тесты.

В проспективном исследовании из Нью-Дели (Индия) с помощью данных УЗИ легких, сопоставляемых с таковыми РГК, предполагали наиболее вероятную этиологию заболевания, что позволяло избегать необоснованного назначения антибактериальной терапии при вирусных поражениях [7].

Значение некоторых УЗИ-признаков до конца не выяснено (например, множественные мелкие субплевральные уплотнения < 2 см, не выявляемые при рентгенографии). G. Iorio с соавт., изучив их распределение, предположили, что эти структуры являются сателлитными поражениями при наличии более глубокого и недоступного ультразвуку очага. Также было выявлено, что при бактериальной этиологии сателлитные поражения расположены в основном на стороне основного поражения, в то время как при атипичной или вирусной пневмонии – на противоположной [1].

При осложнениях пневмонии или тяжелом ее течении возможно УЗИ с контрастным усилением, основанное на внутривенном введении специального контраста в виде микропузырьков, которые обладают высокой эхогенностью. Этот вид исследования наилучшим образом демонстрирует состояние перфузии в легких, кровотоки в сердце и соседних органах.

Однако УЗИ не выявляет поражения, скрытые средостением или костными структурами, и глубокие поражения, не достигающие плевры, а также очаги <1 см.

Для проведения УЗИ легких, плевры и субплеврального пространства чаще всего используются мультичастотные (5-15 МГц) линейный и конвексный датчики. Для лучшей визуализации надо уменьшить глубину фокусировки и яркость изображения. Сканирование проводится в положении ребенка лежа, сидя или на руках у матери. Для улучшения фиксации датчика на поверхности тела врачу необходимо прижать руку к телу ребенка. Грудную клетку условно делят на три области: переднюю, боковую и заднюю, в каждой выделяют верхнюю и нижнюю зоны, которые осматривают по срединно-ключичной, срединно-подмышечной и срединно-лопаточной линиям (всего 12 зон). Датчик устанавливается сначала перпендикулярно ребрам, а затем, при выявлении изменений, — поворачивают вдоль межреберного промежутка [7].

При сканировании в сагиттальной плоскости ребра выглядят как округлые структуры с акустической тенью (рис. 1). Хрящевая часть ребер не дает акустической тени. Плевра представлена ровной эхогенной линией, которая при отсутствии плеврита и выпота движется во ходе акта дыхания (т.н. «признак скольжения плевры»). Воздушная ткань легкого многократно отражает сигнал, поэтому ниже истинного изображения линии плевры отображается группа параллельных артефактов, равноудаленных друг от друга (т.н. «А-линии») [7].

Рис. 1. Нормальное легкое (продольное сканирование)

Патологические процессы приводят к потере пневматизации легочной ткани и повышению звукопроводимости (т.н. «консолидации» – интерстициальный отек и коллабирование альвеол ввиду обструкции мелких бронхиол и всасывание воздуха). При прилежании очага к плевре исчезают А-линии, плевральная линия теряет яркость и «линейность», появляются артефакты в виде «хвоста кометы», называемые В-линиями, которые смещаются в кранио-каудальном направлении и обратно при дыхании (рис. 2).

Рис. 2. В-линии.

При дальнейшем прогрессировании процесса легочная ткань полностью теряет воздушность, участок консолидации становится гипоэхогенным, и на его фоне визуализируются бронхиолы в виде множественных гиперэхогенных точечных или линзовидных структур (т.н. «бронхограмм») – Рис. 3.

Рис. 3 Бронхограммы

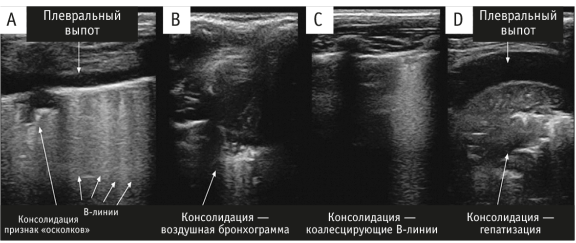

Рис. 4 Варианты консолидации

А — признак «осколков» с коалесцирующими В-линиями и плевральным выпотом; B — с воздушной бронхограммой; C — консолидация с коалесцирующими В-линиями; D — консолидация с гепатизацией (тканеподобный вид и плевральный выпот в поперечной проекции).

Уплотнения большого размера, как правило, приобретают характерный вид — так называемый «феномен гепатизации».

Также надо осмотреть синусы на предмет наличия выпота. Ультразвук визуализирует нити и взвесь фибрина при гематораксе, утолщение плевры, взвесь и неоднородное содержимое, наличие перегородок или даже осумкование – при эмпиеме плевры. УЗД плеврального выпота имеет чувствительность 100%, а специфичность 99,7%, может надежно выявлять объемы от 5-15 мл, в то время как рентгенография выявляет только большие (не менее 50-150 мл) экссудаты. Наиболее удобна формула Balik – наибольшая толщина слоя плеврального содержимого, измеренная вокруг легкого на уровне 6-го ребра в положении пациента лежа на спине (в мм), умноженная на 20. Для детей меньше 30 кг применяются поправочные коэффициенты – от 2 до 12 [3]. Также применима у старших детей формула, предложенная G. Mathis (1996):

объем (в мл) = (h + b) x 70,

где h — максимальный кранио-каудальный размер выпота вдоль грудной стенки (см); Ь — базальное периферическое расстояние от диафрагмы до нижнего края легкого [4].

УЗИ легких занимает всего 5–10 минут и позволяет врачам быстро принимать решения по ведению пациента. Мобильность аппарата УЗИ позволяет проводить исследования у пациентов в любом месте, в любом состоянии, без риска травматизации во время транспортировки. УЗИ легких сокращает сроки постановки диагноза пневмонии и может быть неоднократно повторено в ходе динамического наблюдения за больным. Поэтому надо помнить о возможностях УЗИ легких и расширять применение метода в рутинной практике.

Более подробно – в статье Фурман Е.Г. с соавт. по ссылке

Приглашаем Вас принять участие в мероприятии:

Школа практической педиатрической помощи при ХНЗЛ: ответы на вопросы «Острые пневмонии и пневмонии на фоне ХНЗЛ: в чем разница»,

которое состоится 27 февраля 2025 года с 16:00 до 18:00 (мск) в онлайн-формате.

Подробности на сайте

Источники:

-

Iorio G., Capasso M., Prisco S., De Luca G. et al. Lung ultrasound findings undetectable by chest radiography in children with community-acquired pneumonia. Ultrasound Med. Biol. 2018;44(8):1687–93. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2018.04.007

-

Клинические рекомендации «Пневмония» (Возрастная категория – Дети) / Разработчик клинической рекомендации: Союз педиатров России, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии // Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава России 2022 г.

https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/714_1 -

Ольхова Е.Б., Хаспеков Д.В., Сар А.С., Кузнецова Е.В.. Эхографическая оценка плеврального выпота у детей / РАДИОЛОГИЯ — ПРАКТИКА № 6 (84) 2020, – С. 16-30.

-

Портал MedUniver https://meduniver.com/Medical/pulmonologia/947.html

-

Сафарова А.Ф., Кобалава Ж.Д., Рачина С.А., Вацик О.Т. и др. Роль и возможности ультразвукового исследования легких у пациентов с коронавирусной пневмонией. Клиническая фармакология и терапия. 2020;29(2):51–5. Safarova A.F., Kobalava Zh.D., Rachina S.A., Vatsik O.T. et al. The use of lung ultrasound in patients with COVID-19. Clinical Pharmacology and Therapy. 2020;29(2):51–5. (in Russian). DOI: 10.32756/ 0869-5490-2020-2-51-55

-

Строкова Л.А., Егоров Е.Ю. Опыт проведения ультразвукового исследования легких при внебольничной пневмонии COVID-19. Лучевая диагностика и терапия. 2020;11(2):99–106. Strokova L.A., Egorov E.Yu. Experience in conducting lung ultrasound in community-acquired pneumonia COVID-19. Diagnostic Radiology and Radiotherapy. 2020;11(2):99–106. (in Russian). DOI: 10.22328/2079-5343-2020-11-2-99-106

-

Фурман Е.Г., Балкунова Ю.Н., Бойко М.Ю., Естемесова Р.А. Ультразвуковое исследование легких при диагностике пневмоний у детей. Доктор.Ру. 2024;23(6):58–63. DOI: 10.31550/1727-2378-2024-23-6-58-63 https://journaldoctor.ru/catalog/pediatriya/ultrazvukovoe-issledovanie-legkikh-pri-diagnostike-pnevmoniy-u-detey/